院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

将光感知与神经形态计算功能集成于氮化镓基器件,是突破传统分立器件局限的关键一步。此举可以提升信息处理效率,降低系统功耗与延迟,能够为构建高速、低功耗、高集成的智能光电子系统提供硬件支撑,推动下一代光电子智能感知与处理技术的发展,如仿生视觉芯片和光神经形态计算。近期,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所陆书龙团队基于GaN材料外延与器件工艺方面的积累,在氮化镓基单片集成器件研究方面取得了进展。

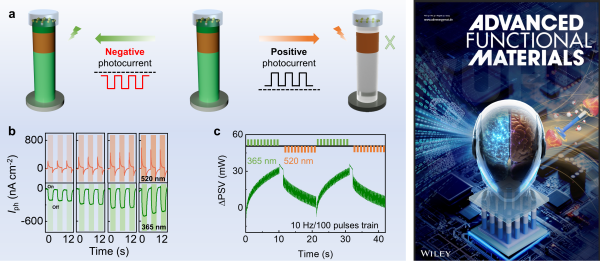

传统半导体p-n结的单向导通特性限制具有双向光响应能力器件的集成。研究团队通过在p-GaN/(In,Ga)N异质结中引入水凝胶/p-GaN局部接触界面,在单一器件内构建了双异质结结构。该双功能器件在365 nm和520 nm光照下分别表现出负和正的光电流,实现了对不同波段光照的双向光电流响应。这一成果为面向复杂应用场景的一体化光电子芯片提供了可行思路。相关成果作为封面论文,发表在《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上。

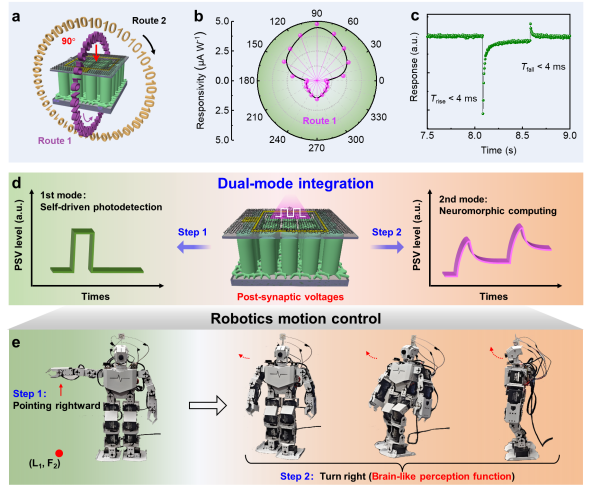

光电探测器需要快速响应光线变化,而人工突触器件需要更长时间来处理和存储信号,因此光电探测器很难像突触器件那样记忆图像或处理光信号。简而言之,两者反应速度的快慢差异大,难以整合到同一个器件中高效协同工作。同时,GaN纳米线常用的硅衬底材料在紫外和可见光范围是不透明的,导致其难以用于制备透明全向探测器。因此,基于GaN纳米线的探测/突触双功能全向器件难以研制。

科研团队采用电化学剥离技术移除硅外延衬底,并在透明基底上构建了“界面-体相分离”结构,包含石墨烯/(Al,Ga)N异质结功能区和GaN功能区,实现了自驱动360°全向GaN基探测器与人工突触的单片集成,在单一器件中融合“快速响应”与“慢速弛豫”特性。同时,团队验证了该新型双功能器件在人形机器人领域中的应用潜力,有助于提高人形智能机器人的智能感知与计算能力并降低功耗。相关成果发表在《光:科学与应用》(Light: Science & Applications)上。

研究工作得到国家自然科学基金等的支持。

器件设计原理及双向响应特性(左);当期期刊封面(右)

(a-c)全向探测模式示意图与实验测试数据,(d)探测突触双模单片集成示意图,(e)机器人智能感知应用验证

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)