院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

麦角硫因是具有抗氧化、抗炎和抗衰老活性的稀有氨基酸,在食品、化妆品及医药等领域展现出应用前景。相比于传统从食用真菌中提取方式,微生物发酵法具有绿色、可持续和规模化生产的潜力。然而,发酵生产麦角硫因受限于产量低和成本高等问题。

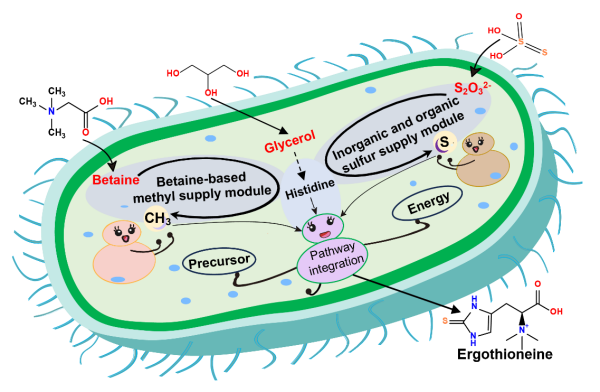

近日,中国科学院天津工业生物技术研究所研究员张燕飞与中国科学院院士赵国屏研究团队,在微生物发酵合成麦角硫因方面取得进展。研究团队在大肠杆菌中集成了甜菜碱驱动的甲基供给模块和无机硫模块,建立了低成本、高产量的麦角硫因生物制造新体系,实现了发酵过程中对昂贵氨基酸外源补充的完全替代。该体系建立了不依赖氨基酸前体添加的高产麦角硫因细胞工厂,产量达到目前文献报道最高水平(7.2 g/L),为麦角硫因绿色、低成本工业化生产奠定了基础。

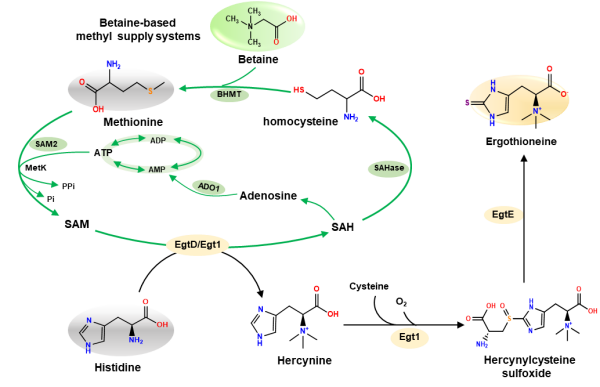

团队引入来自Neurospora crassa的Egt1基因和Mycobacterium smegmatis的EgtD及EgtE基因,在大肠杆菌中构建了麦角硫因合成途径。为替代甲基供体,团队进一步引入Thioclava nitratireducens来源的BHMT基因,利用甜菜碱作为甲基供体,构建了高效的甲基循环模块,使麦角硫因产量提升57%。同时,为避免发酵过程中外源添加半胱氨酸并缓解胞内半胱氨酸积累带来的代谢压力,团队引入无机硫利用途径,通过过表达来自厌氧细菌的EanB基因,构建了以无机硫、L-组氨酸与甜菜碱为底物的麦角硫因发酵合成体系。优化后,摇瓶发酵麦角硫因产量达456±9mg/L;在进一步优化组氨酸合成、解除甲硫氨酸反馈抑制、增强麦角硫因转运后,产量提升至1206±50mg/L;最终在5L发酵罐补料发酵中达到7.2g/L。

该研究为麦角硫因工业化低成本生产提供了新方案,建立了可拓展的甲基-硫协同代谢平台,为多种含甲基和含硫天然产物的规模化绿色制造提供了技术支撑。

相关研究成果在线发表在《生物技术趋势》(Trends in Biotechnology)上。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金等的支持。

高效合成麦角硫因细胞工厂策略

麦角硫因合成中基于甜菜碱的甲基循环供给系统

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)