院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

近日,中国科学院合肥物质科学研究院王宏志团队在稀疏视角CT重建方面取得进展,提出了多阶段双域渐进式网络与协同训练方法。该研究突破了单一模型难以适应多种稀疏视角场景的瓶颈,提升了CT重建的精度与泛化能力。

稀疏视角低剂量CT通过减少采样角度来降低患者辐射剂量并缩短扫描时间,但重建图像往往存在伪影,影响影像质量与诊断可靠性。通常,传统方法需针对不同视角条件分别训练模型,耗时耗力且泛化能力不足。

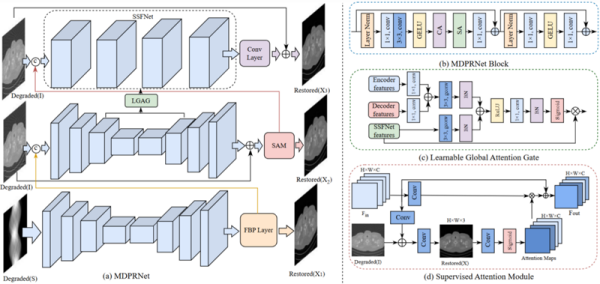

研究团队提出了基于协同训练的多阶段双域渐进重建方法MDPRNet,在模型结构与训练策略上实现双重创新。团队设计了多视角协同训练策略,将训练数据按采样视角数量划分为“超稀疏组”与“稀疏组”,使单一模型能够鲁棒适应多种扫描条件。这一策略避免了大跨度视角训练中性能不稳定的问题,提升了极稀疏场景下的重建效果与稳定性。同时,团队构建了多阶段双域渐进重建网络结构。网络前期阶段利用编码器–解码器架构,在正弦域与图像域中提取多尺度上下文特征;最终阶段引入单尺度特征子网络,在原始分辨率下进行高保真重建。为优化阶段间特征传递,研究引入跨阶段特征适配器,结合可学习全局注意门与监督注意模块,实现了特征在多阶段间的高效融合与信息协同。

研究团队在AAPM公开数据集和自建的肺部异常CT影像数据集上进行系统验证。实验结果显示,MDPRNet在所有稀疏视角场景下均优于现有方法。特别是在144视角条件下,峰值信噪比达到40.66 dB,比当前最优方法提升近3 dB;在超稀疏的18视角条件下,峰值信噪比仍达30.16 dB,展现出优异的稳健性能。

高效通用的稀疏视角CT重建框架,提升了图像质量,降低了多模型训练的复杂度,为临床低剂量CT的推广应用提供了技术支撑。

相关研究成果发表在Neural Networks上。

用于稀疏视角CT重建的MDPRNet模型整体架构

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)