院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

海洋热浪已成为全球海洋与气候变化研究的焦点之一。这些持续数天至数月的极端高温事件,会造成珊瑚白化、海草枯死和渔业崩溃,影响近岸生态系统的稳定性与区域气候。然而,尽管人们普遍认识到海洋热浪与气候变率密切相关,但局地地理条件,尤其是海湾、海峡和水深变化,在海洋热浪形成和消亡中的作用,仍缺乏系统研究。

近日,中国科学院南海海洋研究所团队等,揭示了地理特征与海洋—大气过程相互作用对沿海海洋热浪的调节作用。

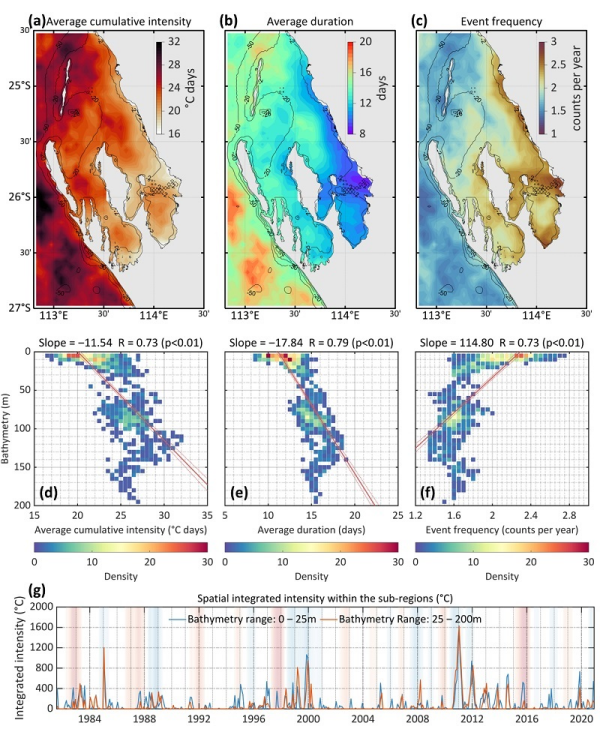

该研究以澳大利亚的鲨鱼湾为例,这一典型的半封闭海湾地形为探讨“地形、气候、海洋—大气相互作用”提供了理想的天然实验场。团队利用1981年—2020年ESA CCI海表温度数据和高分辨率再分析资料,从空间与时间两个维度,刻画了过去40年鲨鱼湾海洋热浪的特征。结果显示,鲨鱼湾内外海域的海洋热浪在频率与强度上表现出明显差异。湾内浅水区(≤ 25米)的海洋热浪事件频繁(平均每年超过2次),但持续时间短、强度较弱;湾外深水区(>25米)海洋热浪较少,却往往伴随与ENSO相关的暖水异常入侵,表现为更强烈、更持久的升温事件。

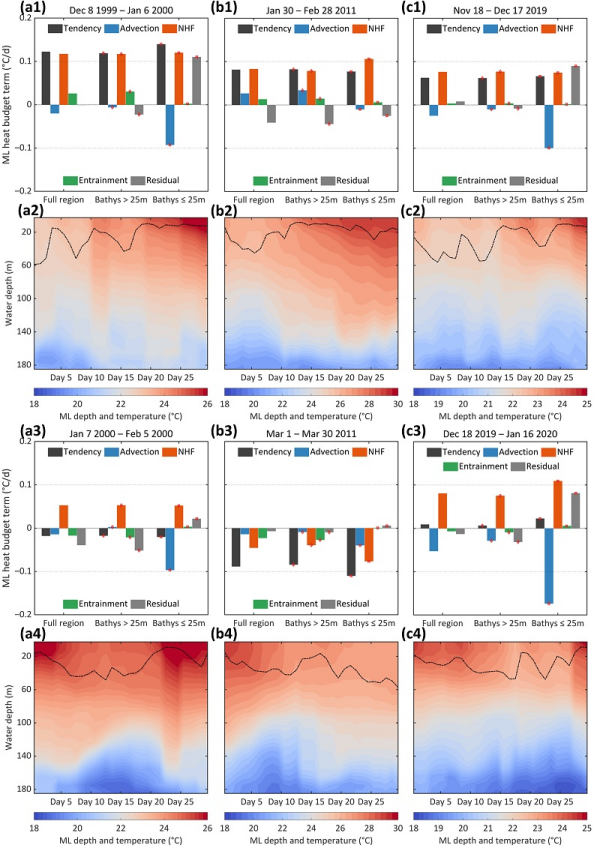

通过混合层热收支分析,研究进一步揭示了地形在海洋热浪形成机制中的作用。湾口浅水区域受短波辐射影响较大,水体混合充分,升温过程相对湾外深水区域更加快速。但是,由于半封闭地形的存在,来自湾外的相对“冷水”平流过程,在湾口区域形成了“冷却”机制,一定程度上抑制了极端高温的长期持续。相反,在湾外深水区,热惯性较强、冷却机制较弱,当ENSO引导暖水入侵时,更易出现强烈而持久的热浪。这一结果表明,沿海地形改变了海洋热浪的时空分布,决定了不同区域对气候异常的响应模式。

研究表明,海洋热浪的形成并非完全由大气和洋流异常驱动,而是地形、气候与海洋—大气过程相互作用的综合结果。未来,在全球变暖背景下,类似鲨鱼湾的半封闭海域或因“冷却”效应减弱,更易出现频繁且持续的极端升温事件。

该研究拓展了海洋热浪研究的地理学与热动力学视角,为理解气候变化下沿海生态系统的未来风险提供了新的科学依据。

相关研究成果发表在Advances in Climate Change Research上。研究工作得到国家自然科学基金委员会等的支持。

鲨鱼湾海洋热浪指标的时空特征

鲨鱼湾混合层热收支

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)