院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

确定太阳风参数,对日地空间环境研究具有重要意义。传统获取太阳风参数的方法,依赖日冕与行星际磁流体动力学(MHD)模型的耦合。后者需要前者在0.1AU处的运算结果作为内边界条件后再进行传播计算。这一过程计算量大、耗时长,难以满足实时的空间天气预报需求。近日,中国科学院国家空间科学中心研究团队与比利时荷语鲁汶大学科研团队合作,引入机器学习技术,实现太阳风参数在0.1AU处的快速重建与预测,为高效实时的空间天气预报提供了新思路。

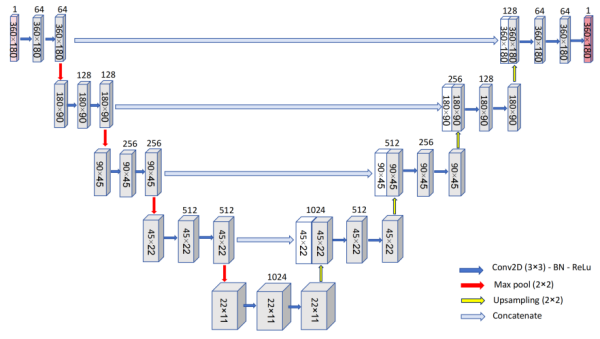

研究团队提出了基于U型卷积神经网络(U-Net)的太阳风参数快速生成方法。模型以全球日震观测网络—美国光球磁通量同化传输模型光球磁图为输入,以基于通用面向对象流体动力学框架的非结构网格日冕磁流体力学模型(COCONUT MHD)的输出结果为学习目标,通过训练实现0.1 AU处太阳风径向速度、数密度和径向磁场的直接预测。训练完成后,模型能够在单次运行中输出完整球面的太阳风参数分布,并可捕捉其在卡林顿自转周期内的时序演化特征。

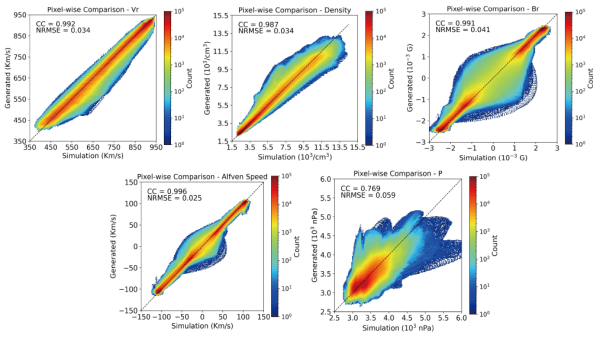

模型在测试集上取得了高精度的重建结果:径向速度、数密度和径向磁场的相关系数分别达到0.992、0.987和0.991;推导的阿尔文速度与动压的相关性分别达到0.996和0.769。模型准确再现了关键太阳风参数的空间分布,并捕捉到其随时间变化的动态演化规律。同时,在计算效率方面,单次预测在仅使用CPU时耗时约7.8秒,在GPU环境下仅需0.065秒,较传统COCONUT MHD模拟分别提升约15倍和1800倍。

这一成果提高了太阳风模型的运算效率,为实现近实时太阳风预报与大规模日球建模提供了可行的技术路径。

相关研究成果发表在《天体物理学报增刊》上。研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划等的支持。

所用U-Net模型架构

模型重建的太阳风参数与MHD模型结果的比较

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)