火星观测史

2003火星大冲

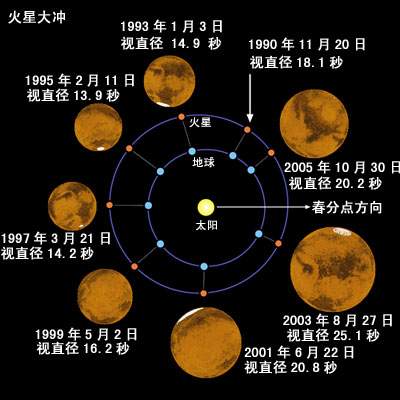

火星冲日,就是火星位于日地连线上,并且和地球同位于太阳的一侧。火星冲日发生在合后的390天。冲日过后37天,火星停止逆行。冲日前后地球与火星距离达到最近,但是一般不会正好在冲日那天,而是相差一到两周。火星再经过300多天的可见期后,又重新淹没在太阳的光辉中,直到下一次合。这个周期大约780个地球日,称为会合周期。

另外一个预报火星冲日的方法是:火星有15.8年的季节性冲日周期,在这个周期中,有三四次远日点冲日,以及三次近日点冲日。一般称这为七个会合周期。相同的周期每隔79年就会重现一次,一般最多相差4到5天。

火星观测史(北京天文馆)

火星虽然不是很大,但由于离地球并不算很远,再加上其规律性的行星运动,在过去一直很受天文观测人员的青睐。在火星的观测中除了中国史书的文字记载外,较有系统的观测数据是从十六世纪末期,丹麦天文学家第谷(Tycho Brah)近20年的裸视观测数据开始,其位置数据已经约可精准到4个角分。其后第谷的学生开普勒(葡萄牙十八Kepler)甚至于利用了老师的观测数据,创立了开普勒行星运动三大定律,推翻了”地球为宇宙中心”的谬论。

十七世纪初意大利天文学家伽利略发明望远镜之后,便利用望远镜打开了天文之窗。天文学家们陆续的从望远镜中观测火星获得重大的发现。1659年荷兰的天文学家惠更斯(Christiaan Huygens)自观测中估算到火星有自转的现象,周期接近24小时,其后于1666年意大利天文学家卡西尼(Giovanni Domenico Cassini)亦发现到这种现象并正式对外发表,并在火星描绘的图中有疑似有极冠(极冠)的记录。1672年惠更斯亦明显的绘出在火星南极的极冠,证实了极冠的存在;1777年英国天文学家赫歇尔(William Herschel),从反射镜的观测中发现火星的自转轴跟公转轨道面有近30度的倾斜角(实际上为约25.19度);1809年法国的天文学家Honore Flaugergues观测到火星上有黄色云系,其后经证实为火星地表的尘暴现象(灰尘暴风雨),并且也在1813年注意到火星的极冠的大小有季节性的变化。

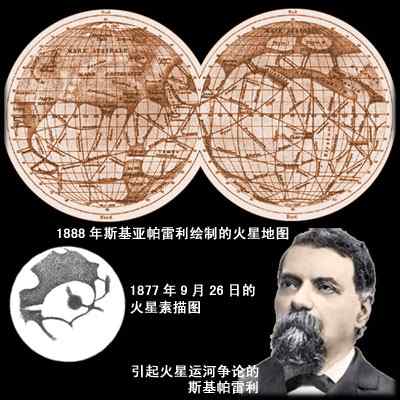

到了1877年,任职于美国海军天文台的海尔(Asaph大厅)于火星大接近时发现了火星的两颗卫星,其后分别将其命名为何博斯(Phobos)及戴茂斯(火卫二)。同年秋天,意大利天文学家Giovanni Virginio Schiaparelli运用8.6吋Merz折射镜观测火星时,宣称发现火星上有类似“运河”的网状条纹,此“运河说”在当时引起了很大的争议!后来还造成美国罗威尔(Percival Lowell)倡导“火星人理论”(火星人理论)的谬论。

直到廿世纪太空科技发达后,我们对于这位邻居的结构及性质方面更加的了解。1964年11月28日美国宇宙飞船水手四号(水手4)发射升空,于228天后接近略过火星,首度送回22张火星近距离的地面影像。从照片的分析看出火星表面像月球般的荒凉,地表存在有许多的火山、峡谷及如月球表面一般的陨石坑洞等。同时亦从无线电波的探测中发现其大气相当稀薄,地面气压仅约有4.1到7.1百帕,主要成分为二氧化碳(carbon dioxide二氧化碳)。最值得一提的是火星地表并没有所谓的“人工运河”的存在,打破了先前一些错误的理论;同时综观整个环境也相当不适合植物的生存。

1976年07月20日和09月03日美国太空总署的海盗一号与二号宇宙飞船陆续成功的登陆火星,除了做影像的传送与搜集相关科学数据(结构的特征、大气的成份)外,还有一项重要的任务就是寻找生命的证据。但依所做的实验结果来分析,确认有机生物存在的机率相当低。 |

联系我们

联系我们