院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

得益于双子叶模式植物拟南芥和单子叶模式植物水稻的遗传学研究,植物发育生物学在过去40年取得了长足发展。植物分生组织(干细胞)的建立与维持机制、重要组织和器官的分化轨迹及其核心调控网络已初步建立。这些基础知识为作物农艺性状的分子调控解析与设计改造奠定了基础。然而,随着正向遗传学筛选的日趋饱和,基因功能的冗余性逐渐成为植物新基因挖掘的巨大障碍。

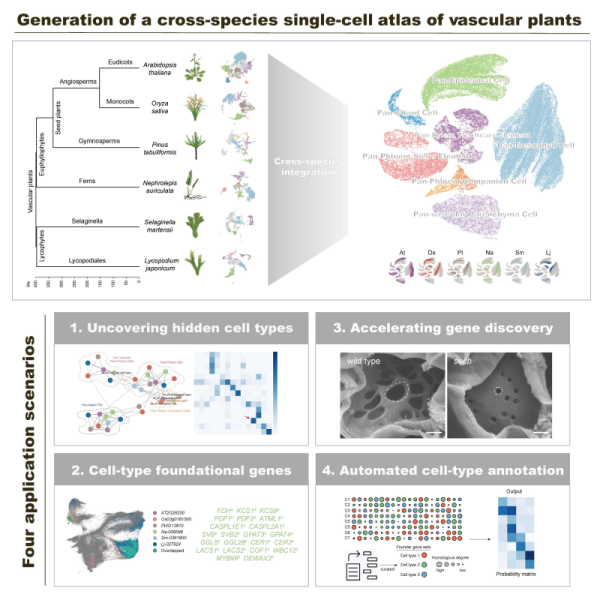

近日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心、植物高效碳汇重点实验室王佳伟研究组突破了植物单细胞转录组测序底层技术难点,绘制出世界首张维管植物整合细胞图谱。研究通过系统鉴定维管植物各类细胞的底层基因,突破了基因高效挖掘的瓶颈,为植物发育生物学研究提供了全新的研究范式。

该研究利用单细胞转录组测序技术,绘制了涵盖维管植物六大主要类群的单细胞图谱。这项工作面临两个挑战:较多植物尤其是它们地上部分组织和器官的高质量单细胞(原生质体)制备难度大;较多植物特别是蕨类植物和裸子植物的基因组庞大且相关测序尚未完成,限制了这些植物单细胞图谱的数据分析。为了解决这些问题,研究开发了高效的原生质体制备技术,建立了一套无需参考基因组即可进行单细胞转录组数据分析的流程,扩展了适合进行单细胞转录组测序的目标植物范围。

基于上述两项技术突破,该研究绘制了石松类植物(石松和银边卷柏)、蕨类植物(肾蕨)及裸子植物(油松)四张全新单细胞图谱,并在此基础上构建了维管植物的整合单细胞图谱。维管植物的起源可追溯到约四亿年前,因此这张整合细胞图谱是目前已知的跨越演化时间最大的植物整合单细胞图谱。

进一步,该研究通过四个应用场景证明该整合细胞图谱的独特优势和重要性。研究在蕨类和裸子植物中发现了此前未发现的新细胞类型即韧皮部中的类伴胞细胞。基于跨物种保守性和基因表达模式相似性,研究揭示了维管植物各类细胞的底层基因集。已知的拟南芥各类细胞类型的关键调控基因大部分均可在这个底层基因集中找到。研究通过两个案例证明维管植物底层基因集能够应对当前基因挖掘的瓶颈并发现新的发育基因。研究以各类细胞底层基因集为参考,开发了维管植物通用的细胞类型自动化注释工具,能够在短时间内对未知图谱进行初步注释。

该团队在植物单细胞转录数据分析技术和资源(图谱)方面取得了进展,揭示了全新的生物学现象并挖掘出新的发育基因,为建立植物泛细胞图谱,实现植物发育生物学复兴奠定了基础。

8月18日,相关研究成果以A unified cell atlas of vascular plants reveals cell-type foundational genes and accelerates gene discovery为题,在线发表在《细胞》(Cell)上。研究工作得到农业生物育种重大项目、国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项(B类)等的支持。

科学家开发出基因挖掘新策略

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)