院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

东南亚以其复杂多样的地质演化历史和极高的生物多样性而著称,是全球生物学、生态学及生物地理学研究的重要区域。自新生代以来,该地区经历了剧烈的构造运动、气候波动和海陆格局变化,这些过程不仅塑造了独特的地貌格局,也深刻影响了物种的起源、扩散和遗传结构。然而,关于中南半岛和马来群岛的地理分布格局成因,以及区域物种在长期环境变迁中的迁移扩散模式,仍缺乏系统的实证研究。

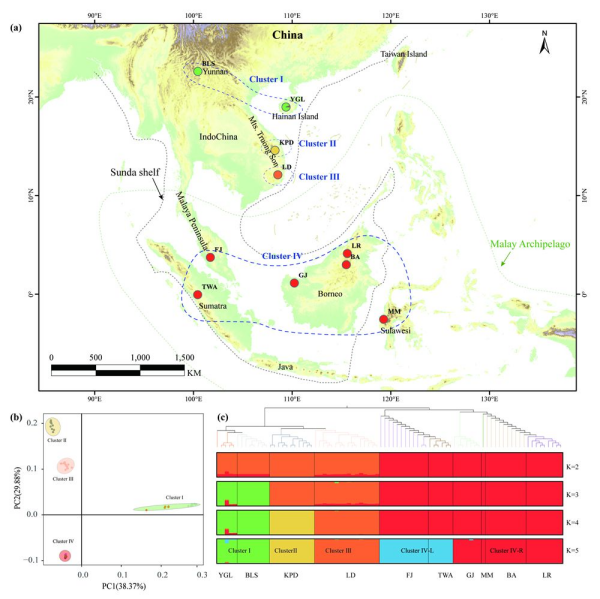

针对这一科学问题,中国科学院西双版纳热带植物园研究人员,以分布于东南亚各岛屿的轮叶三棱栎(Trigonobalanus verticillata)作为研究对象,整合RAD-seq基因组学数据与生态位模型,系统解析了该物种在中南半岛和马来群岛的时空分布格局、遗传多样性结构以及未来潜在分布动态。

研究结果显示,轮叶三棱栎起源于北巽他古陆,并在渐新世-中新世期间逐渐扩散至中国云南、海南,以及马来群岛的其他区域。由于巽他古陆海侵海退影响,马来群岛群体经历了严重的历史瓶颈,造成长期低遗传多样性。相比之下,中南半岛的地形异质性和居群间的基因流维持了居群高遗传多样性。自末次盛冰期以来,婆罗洲始终具备适宜轮叶三棱栎生存的环境条件,预计在未来气候变化背景下,仍将继续发挥“避难所”的作用。

该研究阐明了古地理过程和环境因素如何共同塑造了东南亚当前的植物分布格局,并通过物种水平的种群历史为理解区域生物地理动态提供了一个研究案例。

相关研究成果以RAD-seq reveals Cenozoic shifts in the palaeogeographic distribution of Trigonobalanus verticillata across the Indochina Peninsula and Malay Archipelago为题,发表在《古地理学、古气候学、古生态学》(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology)上。研究工作得到云南省基础研究计划、中国科学院有关项目等的支持。

轮叶三棱栎的地理分布和居群遗传结构

轮叶三棱栎分布区的地质历史、谱系结构以及古气候变迁

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)