院况简介

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +

院领导集体

创新单元

科技奖励

科技期刊

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

长期以来,氯胺酮的抗抑郁机制一直被置于NMDA受体拮抗的理论框架下进行解释——即通过阻断NMDA受体,引发下游谷氨酸能突触功能增强与神经可塑性重建。然而,随着临床与临床前证据的不断积累,以细胞膜受体为中心的经典范式逐渐显现出其解释力的局限。值得注意的是,作为一类典型的精神活性物质,氯胺酮在穿越血脑屏障进入中枢后,不仅作用于各类膜蛋白靶点,也必然广泛分布于胞内环境。

中国科学院长春应用化学研究所团队与北京脑科学与类脑研究所团队合作,阐明了氯胺酮的抗抑郁关键机制,并发现了疗效更佳、副作用更低的快速抗抑郁候选化合物。

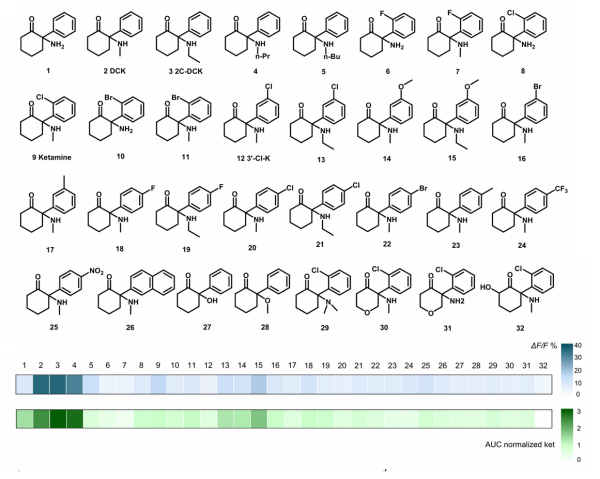

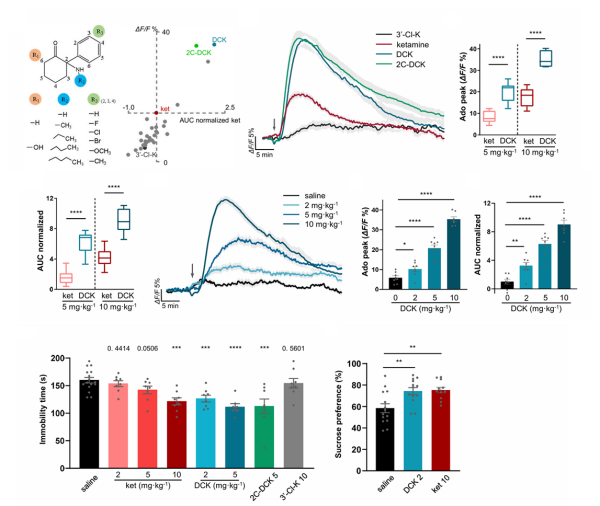

研究团队发现氯胺酮通过直接调节细胞能量代谢,增加细胞内腺苷,内侧前额叶皮层腺苷信号是介导氯胺酮快速抗抑郁作用的关键信使。研究者以增强腺苷释放为表型指标,设计并筛选了一系列氯胺酮衍生物,对氯胺酮结构进行系统性改造,重点修饰其芳香环氯取代基、环己酮第六位及氨基侧链。其中,去氯氯胺酮在同等剂量下诱导的腺苷释放显著强于氯胺酮;去氯氯胺酮在极低剂量下即能诱发更强、更持久的腺苷信号,并在行为学测试中表现出优于氯胺酮的抗抑郁功效,同时其引发的运动亢进副作用显著减弱。尤为重要的是,腺苷释放能力与NMDA受体抑制效应之间出现明显解耦,提示氯胺酮的抗抑郁作用并非完全依赖于NMDA受体阻断机制。

相关研究成果以Adenosine signalling drives antidepressant actions of ketamine and ECT为题,发表在《自然》(Nature)上。

氯胺酮及其衍生物结构活性研究

氯胺酮衍生物去氯氯胺酮的腺苷活性及其抗抑郁作用验证

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)